Kritische Rekonstruktion

Karsten Konrad

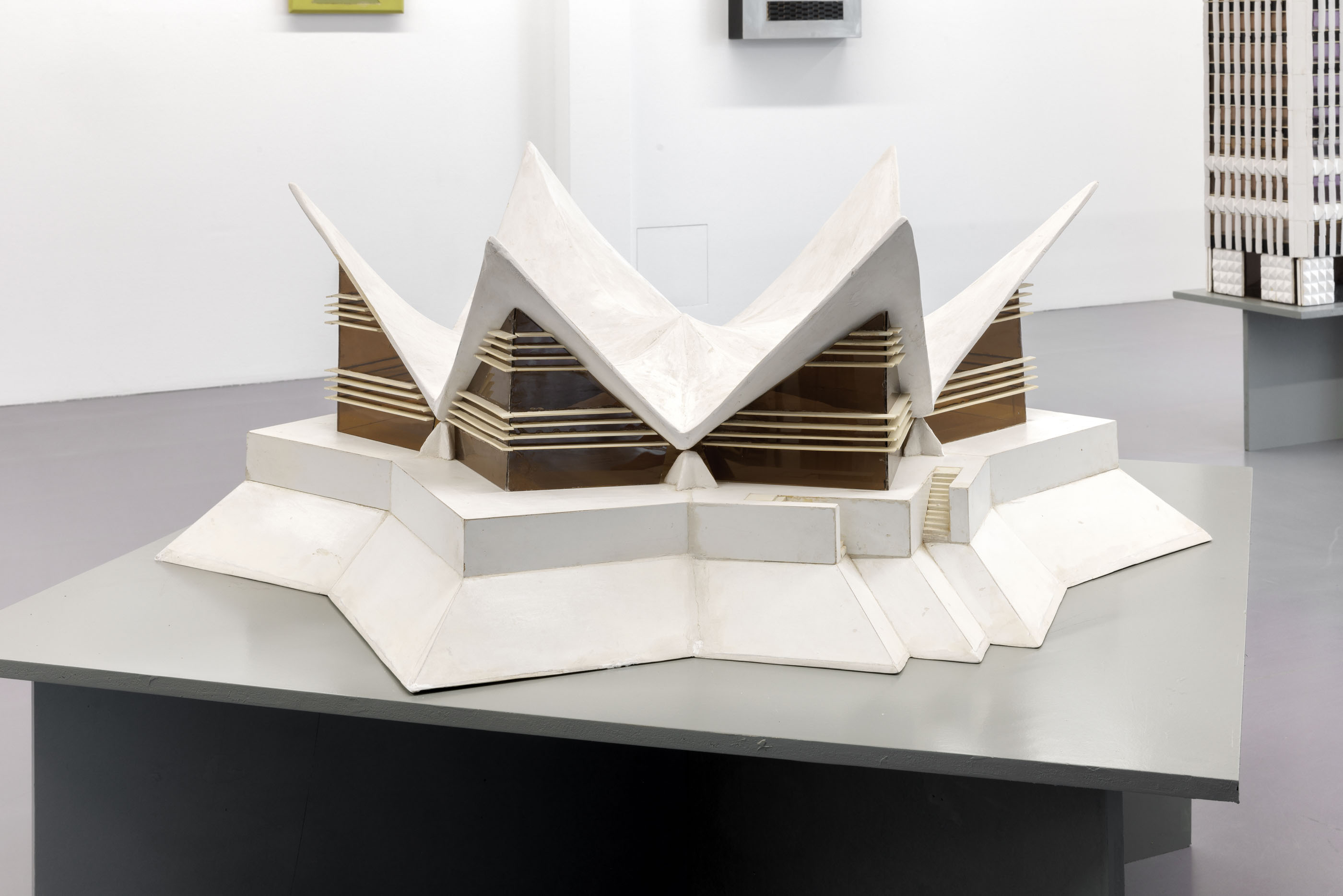

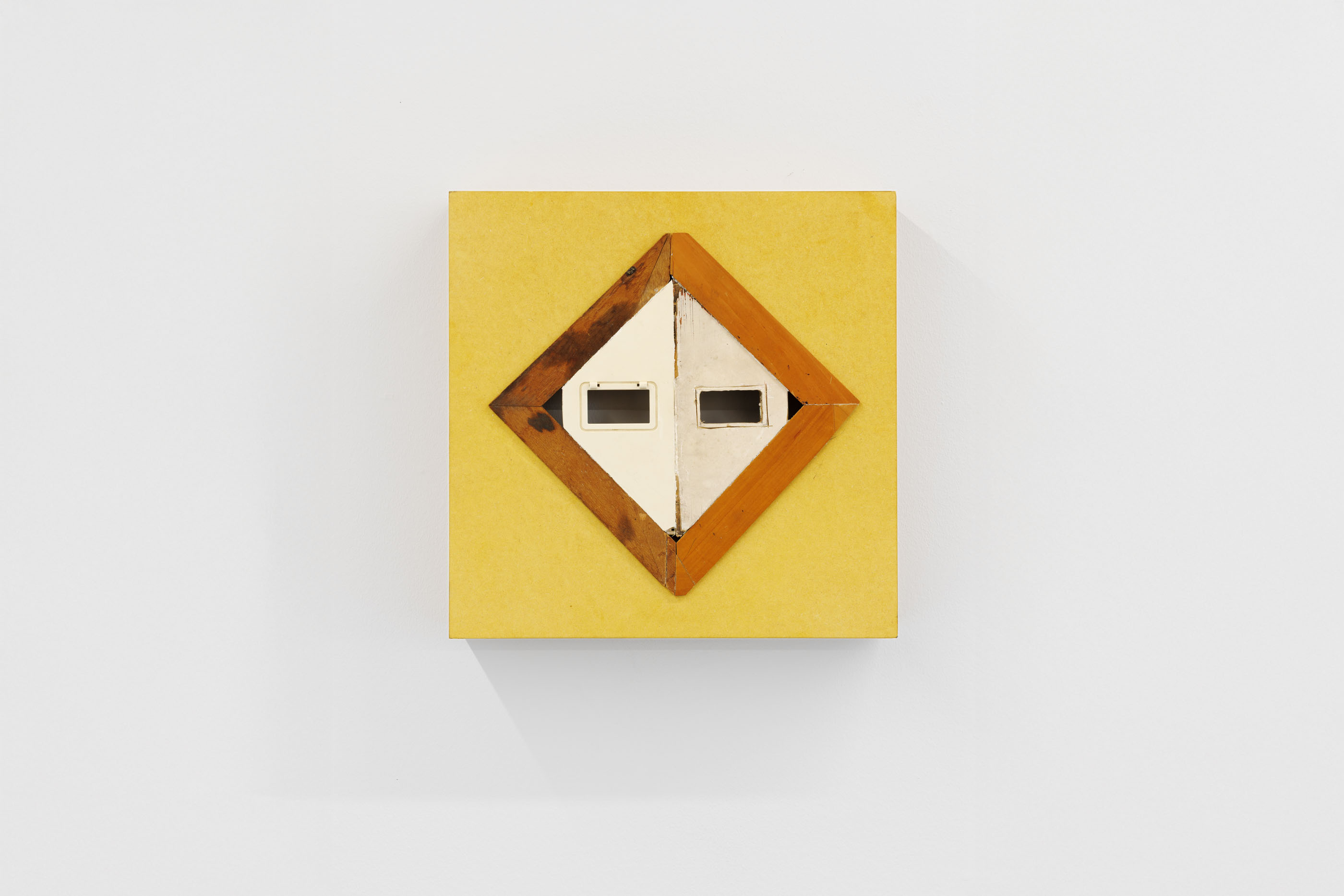

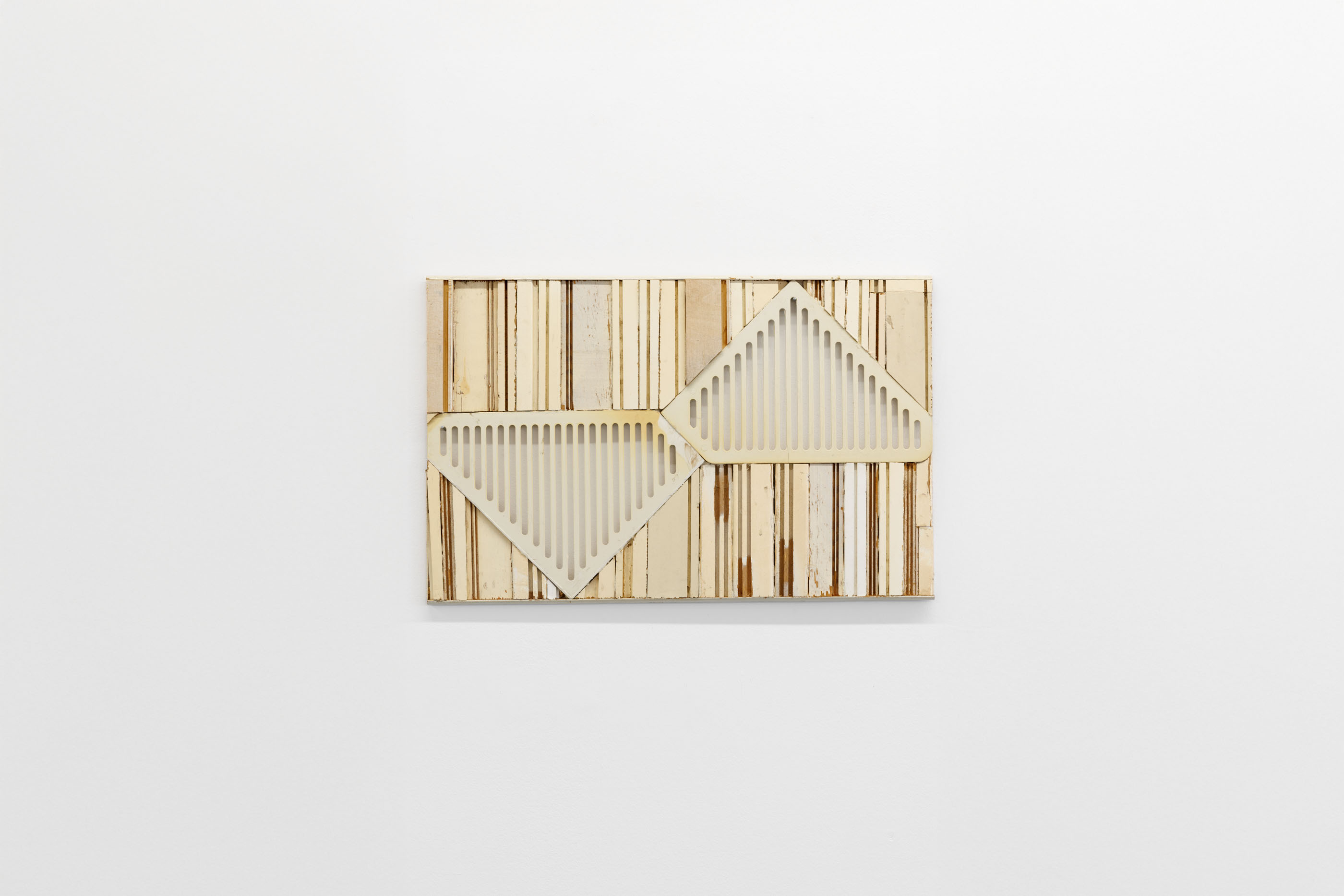

| Die skulpturalen Arbeiten des Berliner Künstlers Karsten Konrad (*1962) zeichnen seit den 1990er Jahren eine in Berlin typische Balance zwischen Modell- und Objekthaftigkeit nach – eine Balance, die Teil der zwischen Visionen und (Des-)Ilusionen changierenden Berliner Architekturdebatten ist. Konrads bildhauerisch architekturbezogene Arbeiten bringen in diesem Sinn immer die planerische Andeutung mit sich, dass alles ganz anders sein könnte, hätte sein können oder noch ganz anders werden könnte. Mit der künstlerisch in die Berliner Zeit seit den 1990ern zurückblickenden Ausstellung „Kritische Rekonstruktion“ hat der an der Universität der Künste Berlin als Professor lehrende Bildhauer, der bereits in einigen thematischen Gruppenausstellungen bei „B-Part Exhibition“ vertreten war, nun seine erste Einzelausstellung am Gleisdreieck. Neben zwei auf Sockeln präsentierten Architekturmodellen Konrads zeigt die Ausstellung mit Wandarbeiten auch einige seiner auf architekturbezogene Kunst verweisenden Reliefs. Berlin ist eine Stadt, in der seit Beginn der 1990er Jahre allenthalben architektonische und städtebauliche Modelle öffentlich zur Schau gestellt wurden: sei es zu den Planungen für den Potsdamer Platz, den Alexanderplatz oder für die Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses. Tatsächlich gab es im Berlin der 1990er und 2000er Jahre Jahre Ausstellungen, die nichts anderes zeigten als Modelle – Ausstellungen, die einen enormen Besucheransturm verbuchten und die ästhetische, architektonische und stadtplanerische Debatte um die Neugestaltung der Innenstadtbereiche in eine gesellschaftsrelevante umwandeln konnten. Dem öffentlich gezeigten Architekturmodell kam vor diesem Hintergrund eine weitreichende Bedeutung zu: das Modell wurde als Teil eines Diskurses selbst schon zum politischen und ästhetischen Objekt, es demonstrierte, weit über eine Möglichkeit hinaus, den konkreten Wunsch nach einer Platzierung im kollektiven Gedächtnis. Viele Arbeiten Konrads seit dieser Zeit, vor allem seine Architekturmodelle, greifen diesen Wunsch auf, verändern ihn aber subtil. Dabei zeigt sich: der Begriff der „Kritischen Rekonstruktion“ bedarf mittlerweile selbst einer kritischen Rekonstruktion. Die „Kritische Rekonstruktion“ – jene im Gegensatz zu Konzepten der architektonischen Moderne stehende Idee der Wiederherstellung der Figur eines früheren Baublocks in Blockrandbebauung –war als Prinzip für das wiedervereinte Berlin keinesfalls nur eine stadtplanerische Idee. Sie war vor allem auch eine ideologisch grundierte, schließlich durchgesetzte Variante für die Verdichtung der zusammenwachsenden Stadt: im Berlin der 1990er und 2000er Jahre gingen Neuplanungen im Sinn der „Kritischen Rekonstruktion“ Hand in Hand mit politischen- und Investoreninteressen. Dieser Gemengelage fielen einigen der prominentesten Beispiele modernistisch konnotierter DDR-Architektur durch Abriss zum Opfer – etwa das Ahornblatt, das ehemalige Außenministerium der DDR oder der Palast der Republik. Karsten Konrad, aus Westdeutschland stammend, reagierte in der Zeit dieser Debatten sowie unmittelbar danach mit seinen künstlerischen Mitteln auf diese Diskussionen: Seine Arbeit „Lost Island“ (2010) aus Formica, Gips, Plexiglas, Kunststoff und Kappa verweist etwa auf die ikonische Dachkonstruktion des von Ulrich Müther entworfenen und 1973 als Großgaststätte gebauten Ahornblatts auf der Fischerinsel. Trotz seines denkmalgeschützten Status wurde das Gebäude im Jahr 2000 abgerissen – ein prominentes Beispiel für den Verlust ostmodernen Baukulturerbes. Im Gegensatz zum Ahornblatt selbst präsentiert sich Konrads Skulptur des Ahornblatts als geschlossenes Volumen – ohne Eingänge oder Durchgänge. Ihr gesamter Ausdruck konzentriert sich auf den Baukörper mit der markanten, doppelt gekrümmten Dachform, die Müther entwickelte. Ganz ähnlich verfuhr Konrad mit seinem Modell des „Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der DDR“, kurz DDR-Außenministerium. Konrads Modell „(D)DRaussen“ (2010) aus Formica, Gips, Plexiglas und Aluminium scheint das von Josef Kaiser, Heinz Aust, Gerhard Lehmann und Lothar Kwasnitza entworfene und 1964–1967 am ehemaligen Schinkelplatz auf dem Friedrichswerder errichtete Gebäude auf den ersten Blick originalgetreu wiederzugeben. Dass das 1995/96 abgerissene Gebäude tatsächlich mehr als doppelt so lang war, Konrad es also mit seinem Modell verkürzte, dürfte, wenn dieses nun nach längerer Zeit wieder in einer Ausstellung – bei „B-Part Exhibition“ – zu sehen ist, mittlerweile fast nur noch denen bekannt sein, die das Original noch aus eigener Anschauung kennen. In diesem Sinn preiste Konrad die schwindende kollektive Erinnerung schon vor 15 Jahren in die Arbeit ein und nahm so die Notwendigkeit einer kritischen Rekonstruktion der Kritischen Rekonstruktion, die sich in der Gegenwart abzeichnet, mit seinen beiden hier gezeigten Modellen vorweg. An die Originale erinnern sie nachträglich, dabei gleichzeitig quasi proaktiv bewusst schlecht. Der Ausstellungstitel „Kritische Rekonstruktion“ spielt gleichzeitig mit der angeahnten Möglichkeit einer kritischen Revision der künstlerischen und urbanistischen Ansätze, die in den Jahren um 2000 in Berlin entwickelt worden waren – von Akteurinnen und Akteuren aus dem ehemaligen Westen und dem ehemaligen Osten. Im räumlichen und thematischen Dialog mit den beiden Modellen und diese umrahmend, sind an den Wänden des „B-Part Exhibition“ farblich mal expressive, mal reduzierte Reliefs von Konrad zu sehen. Auf ihre Weise erinnern diese Arbeiten verschiedenen Formats jeweils an Motive aus konkreter und ornamentaler, architekturbezogener Kunst. Obwohl nicht genuin ostmodern konnotiert, sondern gerade auch aufgrund ihrer Eigenschaft als Bestandteil „formalistischen“ Ost-West-Kulturerbes, schlagen sie eine Brücke von den gezeigten Modellen zu den vielen Werken durch Abriss oder Umbau verloren gegangener architekturbezogener Kunst in der DDR und in Ost-Berlin. Wenn etwa in Cottbus gerade eine wiedergefundene Wandkeramik aus 365 bunten Keramik-Kacheln restauriert wird, die zu DDR-Zeiten an einer Schule angebracht und dann jahrelang in Kisten im Stadtmuseum verstaut war, zeugt dies auch davon, dass das Interesse an derlei abstrakten Formsprachen in den Rahmen einer größeren Geschichte der schwindenden gestalterischen Moderne gesetzt werden kann, gesetzt werden muss. Deren freie künstlerische Interpretation setzt Konrad in seinen Arbeiten über die Jahrzehnte immer wieder neu ins Jetzt. Seiner generellen bildhauerische Sprache gemäß, sind die Reliefs aus gefundenen, dann zugeschnittenen Materialen zusammengesetzt, was den an Mosaike und Intarsien erinnernden Charakter der Werke unterstreicht wie auch bedingt. Der „alchimistische“ Aspekt von Konrads Arbeiten – im Sinne eines erweiterten Recyclingbegriffs Gefundenem neuen Wert zu geben – erweitert hier auch den Begriff der „kritischen Rekonstruktion“ um mindestens eine so zukunftsträchtige wie unverwechselbare Nuance. | ||

|